数値に惑わされない ~過剰な仕様は誰のため~

最近では、家の性能を数値化し、

あたかも分かり易く比較できるようにしているかのようにも見える。

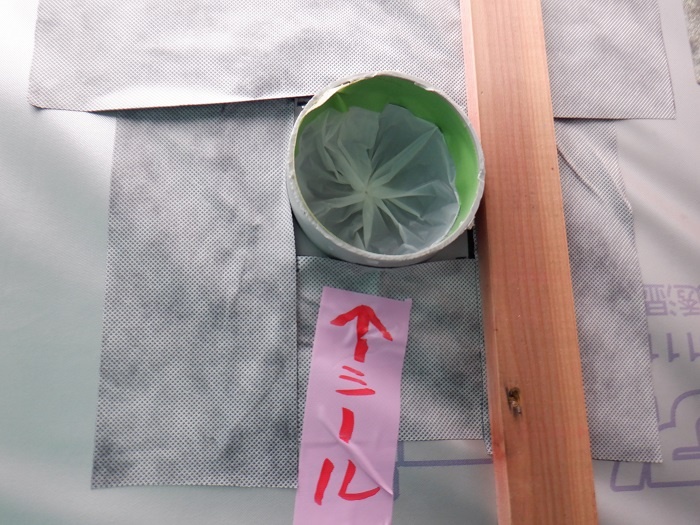

例えば、断熱性能。

数値を追うばかり、数値の比較だけで住宅の良し悪しの判断基準にしてはいないか。

大阪においてグラスウールの断熱材を天井裏に3重も重ねる。

あるハウスメーカーがやり始めると、メーカー同士比較されるため、

他のメーカーもこれに追従し断熱材を3重に重ねる仕様に変更する。

果たして大阪の地でグラスウールを3重に重ねる必要があるだろうか。

当然、その分の金額負担は建て主に帰ってくる。

吉田兼好の徒然草の中の言葉に

「家の作り様は夏を旨とすべし」という言葉がある。

「冬はいかなる所にも住まる。暑き頃、悪き住居は、堪え難きなり。」

そもそも高温多湿の日本における住まいづくりの元となった考えでもある。

気密や断熱性能を上げるがために窓を小さくしたり、トイレや浴室の窓を無くしたり。

文明の利器である換気扇があるから、エアコン1台で室内環境は良好ですと謳う。

本当の住みやすい家、使い勝手のいい家とは。

メンテのし易さ、点検のしやすさ、世代を超えて住み継がれる・・・・・等々。

日本の気候において建物にとって本当にいい仕様、家の作り様とは。

自然に逆らわない、自然とともに生きていく建て方とは。

四季があり梅雨がある日本において自然環境を遮断する建て方ではなく

積極的に自然とかかわっていく昔ながらの家づくりが

本来は建物の寿命を延ばすのではないでしょうか。

最近の家づくりは、あまりにも人間を過保護にするものに思えてしようがない。

地域性を考えず、作り手側・大手ハウスメーカー主導の家づくりを

そろそろ見直す時期に来ているのではないだろうか。

関西:鉢嶺 民雄